Профессиональный риск. Количественная оценка и управление.

Федорович Г.В. ООО «НТМ-Защита», Москва

Введение.

Планируемый переход от определения профессионального риска (ПР) в зависимости от вида экономической деятельности к оценке его уровня по фактическому состоянию охраны труда на предприятии имеет целью повышение эффективности системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для того, чтобы результаты оценки профессионального риска можно было бы использовать в практике социального страхования, необходимы математические модели расчета показателей состояния здоровья трудового коллектива по уровням вредных производственных факторов (ВПФ) и длительностям их воздействия. В настоящее время оценку условий труда (УТ) принято оценивать по результатам аттестации рабочих мест (АРМ). Эти же результаты предполагается положить в основу расчетов страховых взносов (СВ), привязав их к уровню ПР на производстве. Логика, заложенная в основу этой концепции: «АРМ определяет УТ, УТ определяют уровень ПР, необходимость компенсации ПР определяет величину СВ», ясна и почти тривиальна, однако, она встречается с практическими трудностями при проведении конкретных расчетов. Одна из таких трудностей была выявлена в работе [1]. Была проведена оценка этиологической доли (EF) заболеваний с временной утратой трудоспособности (ВУТ) у работающих в условиях, характеризующихся различными классами УТ (КУТ). Важность оценки EF в эпидемиологии профессиональных заболеваний обусловлена, в частности, тем, что ее величина, согласно [2], определяет степень причинно-следственной связи нарушений здоровья с условиями труда – от малой при EF < 33 % до почти полной при EF > 81 % . Анализ реальных статистических данных [3] показал, что степень достоверности причинно-следственной связи заболеваний с ВУТ и факторов трудового процесса характеризуется как «Малая» ( EF = 10 – 30 %) для вредных классов условий труда (КУТ 3). Она приближается к «Средней» ( EF = 32%) и, соответственно – заболевания могут быть отнесены к профессионально-обусловленным, только для опасных условий труда (КУТ 4).

В определенной степени, указанная проблема обусловлена неопределенностью понятий, использующихся для оценки КУТ в терминах профессионального риска. Ниже формулируются предложения по упорядочиванию терминологии в области профессионального риска и алгоритмов его количественной оценки. Для определенности, как и в [1], ограничим проблематику работы областью профессионально обусловленных заболеваний с ВУТ.

1. Профессиональный риск. Определения, оценки.

1.1.Сама по себе проблема профессионального риска весьма сложна, причем сложность заключается в многочисленности и разнообразии явлений, которые необходимо держать в поле зрения при исследованиях в этой области. Часть этих явлений представляет собой предмет исследования фундаментальных наук (физики, химии, биологии), другая часть – прикладных (медицины, техники, экономики, социологии). Проблема профессионального риска была сформулирована почти полвека назад в Конвенциях Международной организации труда (ILO) и Рекомендациях Международной организации по стандартизации (ISO). Тем не менее, до настоящего времени в этой области не существует даже устоявшейся терминологии. Самому понятию «профессиональный риск» в различных документах даются различные трактовки. Если ограничиться отечественными нормативными документами, можно обнаружить достаточно существенные различия в определениях. Например, в Федеральном законе № 125 – ФЗ (1998 г.) [4], профессиональный риск определяется как «Вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контракту) …». В принятом позже Федеральном законе № 184 – ФЗ (2002 г.) [5] в аналогичное определение вводится новое понятие: «Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан … с учетом тяжести этого вреда». В ГОСТ Р ИСО/МЭК 51-2002 [6] в определении ПР появляется понятие ущерба: «Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба». Аналогичное определение дается в ГОСТ 12.0.230 – 2007 ССБТ [7] : «Сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием». Иными словами, в дополнение к вероятности вреда, в понятие риска в последнее время вводится еще и связанный с этим ущерб. В последнем по времени документе ГОСТ Р 12.0.010–2009 [8] риск R определяется как математическое ожидание ущерба здоровью и жизни работника.R=ΣIi=1PxUi

(1.1)

Стоит отметить, что пока риск определялся только как вероятность вреда, для его количественной оценки можно было использовать богатый арсенал средств, накопленных в эпидемиологии профессиональных заболеваний (см.напр.[1]). Так например, частоту и вероятность профессиональных заболеваний можно характеризовать индексами и коэффициентами, своими для каждого типа исследований. При введении в понятие риска величины ущерба появляется новая проблема – как и в каких единицах его определять. В цитированном ГОСТ Р 12.0.010–2009 [8] показатели ущерба не задаются. Их определение ставится в зависимость от целей исследования, а приведенный в документе рекомендуемый перечень ущербов (включающий, в том числе и продолжительность ВУТ) завершается пунктом «другие показатели», что делает понятие «профессиональный риск» неопределенным, т.е. фактически обесценивает его.

С целью восстановления единообразия понятия «профессиональный риск», можно,

несколько модифицируя рекомендации МКРЗ [9], использовать ущерб, измеряемый средней продолжительностью ВУТ (в сутках на одного работника). В пользу такого предложения можно привести следующие соображения.

(1)Ущерб от различных ВПФ можно суммировать. Для вероятностей это можно сделать, только если исследуются взаимоисключающие события.

(2)В работе [10], при анализе результатов АРМ как основы актуарных расчетов, было показано, что частота и средняя продолжительность ВУТ – это канонические переменные, характеризующие статистику профзаболеваний в ансамблях трудовых коллективов.

1.2.Продемонстрируем эффективность оценки ущерба от профессиональных заболеваний с ВУТ на примере результатов [11] изучения заболеваемости с ВУТ рабочих медеплавильного цеха предприятия по производству рафинированной меди ОАО «Уралэлектромедь». Кроме плавильщиков, из рабочих того же цеха были выделены ремонтные и вспомогательные профессии (прочие). В качестве контроля была использована группа рабочих ремонтных и вспомогательных профессий цеха электролиза меди, не подвергающихся воздействию производственных вредностей огневого рафинирования меди.

Результаты расчетов статистических характеристик для коллективов различных групп рабочих приведены в табл.1.

Таблица 1

Уровни заболеваемости с ВУТ рабочих.

| Группы рабочих |

Плавильщики |

Прочие |

Контроль |

||||||

| Классы болезней | Сл.К | Дни D | Ущерб | Сл.К | Дни D | Ущерб | Сл.К | Дни D | Ущерб |

| Органы дыхания | 30,1 | 213,2 | 0,041 | 39,5 | 274,3 | 0,052 | 20,5 | 167,8 | 0,038 |

| Костно-мышечн. | 20,3 | 270,4 | 0,099 | 14,5 | 179,5 | 0,061 | 15,1 | 142,8 | 0,037 |

| Пищеварение | 4,5 | 74,9 | 0,034 | 8,3 | 138 | 0,063 | 3,2 | 49,2 | 0,021 |

| Кровообращение | 2,6 | 34,2 | 0,012 | 3,6 | 148,2 | 0,167 | 1,2 | 29 | 0,019 |

| Мочеполовые | 3,1 | 34,4 | 0,010 | 4,7 | 71,7 | 0,030 | 3 | 26,9 | 0,007 |

| Травмы | 10,8 | 188 | 0,090 | 13,8 | 206,5 | 0,085 | 10,1 | 177,8 | 0,086 |

| Инфекционные | 0,5 | 27,1 | 0,040 | 0,7 | 14,1 | 0,008 | 1 | 16,8 | 0,008 |

| Кожные | 3,3 | 40,2 | 0,013 | 5,1 | 65,2 | 0,023 | 2,3 | 39,1 | 0,018 |

| Прочее | 6,4 | 127,9 | 0,070 | 5,1 | 50,1 | 0,013 | 4,7 | 23,6 | 0,003 |

| Суммарн. ущерб |

0,410 |

0,502 |

0,236 |

||||||

Данные в табл.1 разбиты по профессиям на 3 триады, для каждой из которых приведены исходные данные (дифференцированные по классам болезней) по количеству К случаев и по суммарной длительности D ВУТ, а также результаты вычисления соответствующего ущерба. Исходные данные нормированы на суммарную длительность периода наблюдения Y = 365 дней (1 год) и численность групп N = 100 человек. Ущерб подсчитывался по формуле (1). Вероятность заболевания определялась через среднее количество одновременно болеющих n = D/Y по формуле Р = n/N. Средняя длительность l ВУТ определялась по формуле l = D/K. Отождествляя ущерб U со средней длительностью болезни, получим для вычисления слагаемых в сумме (1.1) формулу Pi*Ui = Di²/(Ki*Y*N) . Величины парциального ущерба для каждой группы рабочих и каждого класса заболевания приведены в последних колонках триад. В последней строке табл.1 приведены результаты суммирования ущербов по всем классам болезней.

Так подсчитанный ущерб представляет собой среднее количество дней ВУТ за год, отнесенное к одному работнику. Непосредственно из табл.1 видно, что наибольший ущерб в группе плавильщиков обусловлен костно-мышечными заболеваниями и травмами, для рабочих вспомогательных профессий это болезни органов кровообращения, а в контрольной группе – травмы. Следует отметить, что ущерб, обусловленный травмами примерно одинаков для всех групп работников.

Суммарный ущерб наиболее велик в группе рабочих вспомогательных профессий. Здесь на одного рабочего приходится примерно половина рабочего дня с ВУТ в год. Несколько меньше ущерб в группе медеплавильщиков и существенно (более чем вдвое) меньше в контрольной группе.

2. Достоверность причинно-следственной связи ВУТ с УТ.

Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса производится в настоящее время в соответствии с принципами, сформулированными в Руководстве [12] (разд.4). В этом документе для классификации «использована характеристика изменений в организме работников». Например, оптимальные и допустимые условия труда (классы 1 и 2) определяются как условия, «при которых сохраняется здоровье работников». Вредные условия труда (класс 3) – это условия, которые оказывают неблагоприятное действие на организм работника» - от функциональных изменений (класс 3.1) до тяжелых форм профессиональных заболеваний (класс 3.4). Опасные условия труда (класс 4) создают угрозу для жизни и обуславливают высокий риск развития острых профессиональных заболеваний (ПЗ). Таким образом, в основополагающем документе [12] определение КУТ дано через влияние УТ на здоровье работников.Следует отличать определение КУТ от его оценки по результатам АРМ. В процессе АРМ устанавливается не ситуация с ПЗ, а уровни ВПФ. С этой точки зрения АРМ представляет собой промежуточную операцию в последовательности действий по классификации условий труда на основе результатов измерений уровней ВПФ. Существует возможность оценивать КУТ на предприятии прямым методом – по медицинским показателям здоровья работников. Например, УТ можно оценивать по статистическим данным о производственно обусловленной заболеваемости с ВУТ. Как показано в [13], в этой области эффективен классификатор на основе Байесовской вероятностной логики (см. напр.[14]), позволяющий непротиворечиво интегрировать различные статистические показатели в единый количественный критерий степени вредности и опасности производственных условий. Алгоритм классификации основан на принципе максимума апостериорной вероятности. Для классифицируемого объекта вычисляются функции правдоподобия для каждого из КУТ, по ним вычисляются апостериорные вероятности классов. Объект относится к тому классу, для которого апостериорная вероятность максимальна. Вычисление апостериорных вероятностей подмножества одних переменных (переменные-причины) по результатам наблюдения за другими переменными (переменные- свидетельства) позволяет получить новое знание о состоянии системы. Именно так методы доказательной медицины должны работать в области санитарно-гигиенического нормирования.

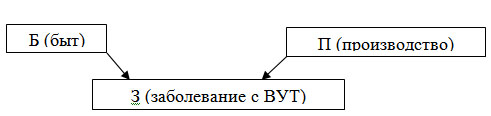

2.1. Предположим, что заболевание с ВУТ может иметь две причины: бытовую и производственную. Такая ситуация моделируется Байесовской сетью, представленной на рис.1.

Рис.1 Байесовская сеть для заболеваний с ВУТ различной этиологии.

В рассматриваемом случае структура Байесовской сети, логика и арифметика вероятностного анализа вполне тривиальны. Достоинство такого выбора в том, что математические сложности не «заслоняют» идеологию метода. Основная проблема – в определении вероятностных характеристик причинно-следственных связей в системе «условия труда – длительность ВУТ». Эта проблема плохо формализуема, многое здесь необходимо постулировать, именно эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения специалистов.

Все три переменные (Б , П и З) могут принимать два возможных значения: T (true – правда) и F (false – ложь). Совместная вероятность определяется функцией:

Р(З,Б,П)=Р(З|Б,П)*Р(Б)*Р(П)

(2,1)

где Р(Б) и Р(П) – априорные вероятности воздействия бытовых или производственных условий, Р(З | Б , П) – условная вероятность заболевания с ВУТ при заданных бытовых или производственных условиях.

Априорные вероятности воздействия бытовых или производственных условий можно характеризовать относительным временем соответствующих воздействий. Будем считать, что длительность пребывания в бытовых условиях составляет t (обычно t = 2/3 суток), а длительность рабочей смены составляет 1 – t (соответственно, 1/3 суток). В рамках этого предположения априорные вероятности определяются соотношениями

Р(Б = Т) = Р(П = F) = τ ; Р(Б = F) = Р(П = Т) = 1 – τ.

(2,2)

В основу расчетов условных вероятностей Р(З | Б, П) можно положить дозовый принцип: вероятность заболевания (З = Т) пропорциональна экспозиционной дозе D, т.е. произведению интенсивности I ВПФ на относительное время его воздействия. Можно полагать, что в производственных условиях, характеризующихся первыми двумя (оптимальными или допустимыми) классами условий труда (КУТ = 1 или 2), интенсивность воздействия не отличается от бытовой I1 . Для вредных производственных условий (КУТ = 3) интенсивность воздействия ВПФ обозначим через I2 . Очевидно, что I1 < I2 . В этих обозначениях суточная доза ВПФ для бытовых условий составляет величину

D1 = τ*I1 + (1 - τ)*I1 = I1

(2,3)

и аналогично для производственных условий с КУТ = 1 или 2.

Для производственных условий с КУТ = 3 суточная доза ВПФ составит величину

D2 = τ*I1 + (1 - τ)*I2

(2,4)

С точностью до коэффициента можно приравнять вероятность дозе. Приняв подходящую нормировку интенсивности болезнетворного фактора, можно сделать нормировочный коэффициент равным 1. Это будет предполагаться в дальнейшем.

Предположим, что для кросс-секционного исследования ситуации с ВУТ выбираются две группы работников по N человек в каждой – контрольная группа, не подвергающаяся воздействию ВПФ (control) и подвергающихся (case). Среднее число болеющих работников в первой группе обозначим через ncontr , а во второй – через ncase . Соответствующие вероятности заболеть для этих групп равны Р1 = ncontr/N и Р2 = ncase/N .

Если приравнять вероятность и дозу, можно определить интенсивность ВПФ (нормированную описанным выше способом), воздействующую на работников в control-группе: I1 = Р1 . Связь между I и Р в case-группе зависит от продолжительности работы.

Р2 = τ*I1 + (1 - τ)*I2

(2,5)

Приняв τ = τо = 2/3 , получим

I2 = (Р2 – τо * Р1) / ( 1 - τо ) = 3*Р2 - 2*Р1

(2,6)

Имея в виду эти соотношения, построим таблицу условных вероятностей для сети на рис. 1

Таблица 2

Условные вероятности заболевания с ВУТ под действием ВПФ различной этиологии.

Важное практическое значение использования Байесовских сетей состоит в том, что с их помощью можно решать обратные задачи – по известному результату определять причины к нему приведшие. В рассматриваемом случае можно получить ответ на вопрос: какова вероятность того, что причинной заболевания с ВУТ являются вредные производственные условия. Эта вероятность определяется с использованием формулы Байеса [11] :

Р(П=Т | З=Т) = Р(З=Т , П=Т) / Р(З=Т)

(2,7)

Вероятность возникновения заболевания определяется суммой

Р(З=Т) = ΣБ,П=T,F P(Б)*Р(П)*Р(З=Т, Б, П) = I1*τ 2 +I2*(1-τ)2

(2,8)

А совместная вероятность Р(З=Т , П=Т) - суммой

Р(З=Т , П=Т) = Р(П=Т)*ΣБ=T,F Р(Б)*Р(З=Т, Б, П=Т) = (1-τ)*[I1*τ 2 + I2*(1-τ)]

(2,9)

Подставляя соотношения (2.8) и (2.9) в формулу Байеса (2.7), получим вероятность того, что причинной заболевания с ВУТ являются вредные производственные условия:

Р(П=Т|З=Т) = (1-τ)*[I1*τ²+(1-τ)*I2] / [I1*τ²+(1-τ)²*I2]

(2.10)

Эту вероятность можно использовать для количественной оценки причинно-следственной связи нарушений здоровья с условиями труда, вместо обычно используемой в эпидемиологии профзаболеваний этиологической доли EF .

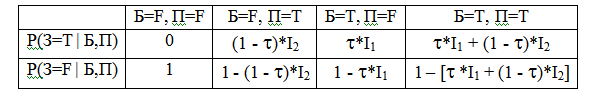

2.2.В качестве примера обратимся к приведенным выше (см. п.1.2) результатам изучения заболеваемости с ВУТ рабочих медеплавильного цеха предприятия по производству рафинированной меди ОАО «Уралэлектромедь». Вероятности заболеваний Р1 и Р2 рассчитываются для control- и case-групп так же, как и в п.п. 1.2 и 2.1. Результаты приведены в табл.3.

Таблица 3

Оценка степени причинно-следственной связи ВУТ с работой

Если условную вероятность Р(П=Т|З=Т) того, что причинной заболевания с ВУТ являются вредные производственные условия, интерпретировать так же, как это принято в эпидемиологии профзаболеваний по отношению к этиологической доле EF [2], то суммарную связь следует классифицировать как «Высокая» для обеих case-групп («Плавильщики» и «Прочие»). Для отдельных классов болезней эту связь можно классифицировать как «Почти полная», например – для болезней органов кровообращения у рабочих из группы «Прочие». Эти результатты представляются более убедительными, чем полученные в [3] оценки «Малая» и «Средняя».

2.3.Развитие методов количественной оценки рисков позволяет вырабатывать обоснованно управлять ими. В частности, можно оценить эффективность широко распространенного метода «защиты временем».

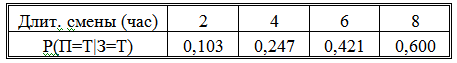

Данные, приведенные в табл.3 получены в предположении о восьмичасовой рабочей смене (τ = 2/3). Соотношения, приведенные в п. 2.2. позволяют определить степень причинно-следственных связей заболеваний с ВУТ при других длительностях рабочей смены. Представляющие интерес результаты по апостериорной вероятности Р(П=Т|З=Т) для медеплавильщиков, отрабатывающих смены различной длительности, приведены в табл.4. Расчеты проводились по формуле (2.10).

Таблица 4.

Степень причинно-следственной связи ВУТ с работой при различной длительности смены.

Если пользоваться рекомендациями [2], приведенные результаты можно интерпретировать как малую степень связи ВУТ среди медеплавильщиков с работой при 2-х и 4-х часовой смене. По опасности такая работа незначительно отличается от работы в допустимых условиях рабочих контрольной группы. Связь ВУТ с условиями труда становится средней при 6-ти часовой смене и высокой при 8-ми часовой смене. Риск ПЗ при таких длительностях смен существенно превосходит риск работы в допустимых условиях.

Заключение.

Планируемый переход от определения профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности к оценке его уровня по фактическому состоянию охраны труда на предприятии повышает требования к качеству проведения АРМ и к анализу ее результатов.

В работе предложено для конкретизации понятия «профессиональный риск», использовать ущерб, измеряемый средней продолжительностью ВУТ (в сутках на одного работника). Это предложение представляет собой модификацию рекомендаций МКРЗ [9]. На примере результатов [11] изучения заболеваемости с ВУТ рабочих медеплавильного цеха предприятия по производству рафинированной меди ОАО «Уралэлектромедь» показана эффективность количественной оценки так определенной величины риска.

Другая проблема связана с улучшением достоверности причинно-следственной связи ВУТ с условиями труда на предприятии. В работе указано на отличие определения КУТ от его оценки по результатам АРМ. В процессе АРМ устанавливается не ситуация с ПЗ, а уровни ВПФ. Показано, что существует реальная возможность оценивать КУТ на предприятии прямым методом – по медицинским показателям здоровья работников. Здесь необходим подход на основе Байесовской вероятностной логики, позволяющий непротиворечиво интегрировать различные статистические показатели в единый количественный критерий степени вредности и опасности производственных условий.

Углубленный анализ результатов [11] изучения заболеваемости с ВУТ рабочих ОАО «Уралэлектромедь» с использованием предложенного алгоритма оценки условной вероятности связи ПЗ с ВПФ позволил установить что, следуя рекомендациям документа [2], ее следует классифицировать как «Высокая» для рабочих-плавильщиков и работников ремонтных и вспомогательных профессий цеха электролиза меди. Для болезней органов кровообращения эту связь можно классифицировать как «Почти полная». При сокращении длительности рабочей смены до 4-х часов (защита временем) связь ПЗ с ВПФ ослабевает, так что, согласно [2] ее можно классифицировать как «Малая».

По мнению автора, именно так методы доказательной медицины должны использоваться в области санитарно-гигиенического нормирования.

Литература.

1. Федорович Г.В. Методы статистики ансамблей в эпидемиологии профзаболеваний // БиОТ-2011-№3 – С.71-75.

2. Р2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. М.: Минздрав России, 2004.

3. Молодкина Н.Н., Радионова Г.И., Денисов Э.И. Обоснование критериев профессионального риска. В кн. Измеров Н.Ф. (ред) Профессиональный риск. – М.: Социздат, 2001. – С. 48 - 55.

4. Федеральный закон № 125 – ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 1998 г.

5. Федеральный закон № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» 2002 г.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 51-2002

7. ГОСТ 12.0.230 – 2007 ССБТ «Система управления охраной труда. Общие требования»

8. ГОСТ Р 12.0.010–2009 «Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»

9. Рекомендация МКРЗ № 45. Количественное обоснование единого индекса вреда – М.:Энергоатомиздат, 1989, - 85 с.

10. Федорович Г.В. АРМ - основа актуарных расчетов. // БиОТ - 2011 - № 2 – С. 40 -47.

11. Адриановский В.И., Липатов Г.Я., Нарицина Ю.П. Некоторые результаты изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих, занятых в огневом рафинировании меди. // Фундаментальные исследования. Медицинские науки. № 2, 2010, С. 14 -18.

12. Р 2.2.2006 – 05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. М.: Минздрав России, 2005, 142 с.

13. Федорович Г.В. Классификация условий труда по эпидемиологическим данным. // БиОТ - 2011 - № 4 – (в печати).

14. Rothman K., Greenland S. Lash T.L.Modern Epidemiology. 2nd ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008 . 851 P.